Construyendo juntos la paz

Ha comenzado un nuevo año. En los países ricos del llamado Primer Mundo, el estruendo de los fuegos artificiales y el estallido de las bengalas acompañaron el paso de la medianoche como de costumbre. En otros países, no muy lejos de estos escenarios que quieren ser festivos, pero que en realidad no son capaces de serlo, otros incendios y otras explosiones acompañan desde hace tiempo la vida cotidiana de poblaciones enteras en guerra. Son explosiones reales, que destruyen edificios, ya sean cuarteles u hospitales, fábricas o escuelas, centrales eléctricas o edificios de apartamentos habitados. Son incendios que han matado y matan: en Ucrania, en Líbano, en Gaza, en Siria, ahora también en Rusia, y en muchos otros países olvidados por la comunicación dominante, excepto cuando lo que sucede allí intercepta algún interés de los países más ricos. Más de 600.000 muertos en la guerra entre Ucrania y Rusia en menos de tres años. Más de 40.000 muertos en las acciones bélicas de Israel en Gaza y Líbano, el 80% de ellos civiles. Más de un millón de palestinos desplazados, más de dos millones han huido de Ucrania. Israel, a su vez, ha sido golpeado por ataques terroristas, inferiores en el daño infligido, pero no en la ferocidad con la que fueron perpetrados. En las últimas semanas, Siria ha vuelto a estallar. Toda la zona de Oriente Medio sufre una inestabilidad política muy grave y es escenario de fuertes emergencias humanitarias.

Estas son consideraciones hechas varias veces -muchos lo observarán- desde muchos lados. A estas alturas vivimos con conflictos, los aceptamos, nos reconocemos impotentes para eliminarlos. ¿Y por qué hablar de ello, se preguntarán algunos, en un Portal dedicado a la relación entre ciencia y fe, como reflexión para el Año Nuevo?

Para comenzar estas consideraciones, y para responder a esta pregunta, me inspiro en las palabras que Amin Maalouf, escritor francés de origen libanés, secretario permanente de la Academia Francesa, pronunció el pasado 22 de septiembre en París, durante un encuentro promovido por la Comunidad de Sant’Egidio. «Gracias al prodigioso progreso de la ciencia y la tecnología», dijo Maalouf, «pudimos poner fin, de una vez por todas, a las calamidades que han afligido a nuestra especie desde el principio de los tiempos. Hemos visto pruebas de ello en las últimas décadas. Entre dos y tres mil millones de nuestros contemporáneos han salido de la pobreza y la marginalidad. Viven más tiempo y gozan de mejor salud. Tienen acceso al conocimiento, al ocio y a las herramientas de la vida moderna. Todo esto bien podría extenderse a toda la humanidad. Ninguna generación, antes de la nuestra, podría haber contemplado tal perspectiva».

Una afirmación optimista, pero ciertamente basada en los resultados de un progreso técnico-científico a la vista de todos. Aunque no define una nueva era geológica, sí nos encontramos en el Antropoceno, una era caracterizada por la capacidad que poseen los seres humanos hoy en día de influir en todo el planeta de forma global. Solemos reconocer esta influencia en la novedad de un mercado globalizado, en las riesgosas consecuencias de las emisiones de CO2, en el cambio climático o en la presencia irreversible de una infosfera que envuelve a todo el planeta. El Antropoceno, sin embargo, tiene un potencial adicional, esta vez positivo: el progreso científico podría, como nunca antes, mejorar las condiciones de vida de la comunidad humana de manera global y generalizada. Nos permitiría compartir y distribuir de manera inteligente información, conocimientos, recursos, energía y alimentos. Incluso los resultados del progreso científico, como sabemos, están sujetos a la dinámica del mercado, pero son ante todo el resultado de la dinámica de la razón, de la colaboración científica internacional, del diálogo entre las diferentes culturas.

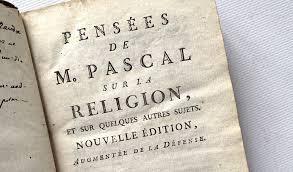

Sin embargo, continuó la reflexión de Amin Maalouf, hay algo que no cuadra. Esta capacidad de compartir y de progresar, de instruir y de promover, revela una impotencia dramática, incluso una incompetencia dramática. Es como si un extraordinario coche de Fórmula 1, resultado de una tecnología altamente sofisticada, estuviera atrapado en la pista. «Hay un área -observó el escritor franco-libanés- en la que parece que hemos alcanzado nuestro más alto nivel de incompetencia colectiva y en la que demostramos cada día nuestra impotencia. Un área entre muchas, por supuesto, pero que pone en peligro todo lo que hemos logrado hasta ahora, a todos los niveles… Es nuestra incapacidad para gestionar las relaciones entre los diferentes componentes de la humanidad. Una incapacidad que es cierta en cada uno de nuestros países, incluso en los más avanzados; Y eso también está ocurriendo a nivel del planeta, donde los conflictos se multiplican y se agravan, donde las relaciones entre las grandes potencias se están volviendo muy malas y donde ahora ha comenzado una nueva carrera armamentista, ante nuestros ojos». El ser humano se revela una vez más a nuestros ojos como ese enigma que Blaise Pascal fotografió en sus Pensamientos: «¿Qué quimera es el hombre, entonces? ¡Qué novedad!

¡Qué monstruo, qué caos, qué tema de contradicciones, qué prodigio! Juez de todas las cosas, ingenuo gusano de la tierra; depositario de la verdad, pozo negro de la incertidumbre y el error; gloria y rechazo del universo. ¿Quién desenredará esta maraña? (No. 438). Porque el ser humano, ahora capaz de conocer la estructura íntima de la materia, el núcleo de los átomos y la evolución cósmica de nuestro universo, capaz de tejer una extraordinaria red de comunicaciones por toda la Tierra y preparar su futuro aterrizaje en Marte, no es capaz, con su racionalidad, de evitar los conflictos armados, ¿Detenerlos mediante el uso de la palabra, detenerlos invocando la paz? La cuestión sigue abierta aquí.

No digo nada retórico si observo que en la dolorosa era de los conflictos que vivimos, nos hubiera gustado oír una voz que, con algunas raras excepciones, parece seguir callada. Nos hubiera gustado que los intelectuales y los hombres de ciencia se pusieran de pie y hicieran un llamamiento moral claro, que ayudara a los poderes fácticos a reflexionar y a razonar. Alguien que nos recuerde que es propio de nuestra especie biológica haber vencido la violencia y la opresión con el uso de la palabra y la razón; que lo que nos distingue no es la fuerza con la que imponernos, sino la que nos hace argumentar; Ese diálogo y el ejercicio de una racionalidad fundada nos califican más que la fuerza y el número de misiles y bombas que somos capaces de producir. En un pasado no muy lejano, los hombres de ciencia hicieron oír su voz, con coraje y determinación. Pienso en el Manifiesto promovido por Bertrand Russell y Albert Einstein y firmado el 23 de diciembre de 1954 por una docena de premios Nobel. Releamos algunos pasajes:

«En la trágica situación que enfrenta la humanidad, creemos que los científicos deben reunirse para evaluar los peligros que han surgido como resultado del desarrollo de armas de destrucción masiva y para discutir el texto de una resolución… No hablamos como miembros de tal o cual nación, de un continente o creencia religiosa en particular, sino como seres humanos, miembros de la especie biológica Hombre, cuya supervivencia ya no es un hecho. El mundo está lleno de conflictos… Casi todas las personas con conciencia política tienen sentimientos específicos y personales sobre uno o más de estos temas; Pero queremos que, si pueden, dejen a un lado esos sentimientos y se consideren sólo como miembros de una especie biológica que ha tenido una historia extraordinaria y cuya desaparición ninguno de nosotros puede desear. Necesitamos aprender a pensar de una manera nueva. Debemos aprender a preguntarnos, no qué medidas se pueden tomar para dar la victoria militar al grupo particular que privilegiamos, porque tales medidas ya no existen; La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué medidas se pueden tomar para evitar un contexto de guerra cuyo resultado sólo puede ser desastroso para todas las partes?»

Aquí, en Italia, Edoardo Amaldi y Carlo Bernardini dieron vida a la Unión de Científicos para el Desarme. Tuve la suerte de escuchar a Edoardo Amaldi en los años setenta, con ocasión de las conferencias que daba en institutos y universidades italianas, y todavía recuerdo sus argumentos tranquilos y profundos que esperaban una solución pacífica a las tensiones internacionales. Unas décadas más tarde escuché la exhortación de Juan Pablo II cuando, dirigiéndose a la Asamblea Plenaria de la Academia Pontificia de las Ciencias el 11 de noviembre de 2002, recordó que el científico, precisamente porque sabe más, debe servir más. En este «saber más» está el conocimiento de lo destructivo que sería, para toda la humanidad, participar en un conflicto en el que se utilicen armas nucleares; Y en este «servir más», está la obligación de hacérselo saber a todos, de decirlo sin reticencias. Hace unos años, en diciembre de 2021, poco antes del inicio del conflicto en Ucrania, Carlo Rovelli y Roger Penrose habían impulsado una petición firmada por 50 premios Nobel, en la que se señalaba que recortando el gasto que los Estados realizan en armamento solo un 2% durante los próximos 5 años, sería posible crear un fondo internacional capaz de luchar contra las pandemias de forma más decisiva, situaciones de pobreza extrema y cambio climático en curso. En la Encíclica Centesimus annus (1991), Juan Pablo II escribió: «La guerra puede terminar sin vencedores ni vencidos en un suicidio de la humanidad, y entonces hay que repudiar la lógica que la conduce, la idea de que la lucha por la destrucción del adversario, la contradicción y la guerra misma, son factores de progreso y avance de la historia» (n. 18). En los recientes conflictos mencionados anteriormente, el Papa Francisco ha instado repetidamente a un alto el fuego y al diálogo. Añadió también que, tarde o temprano, la guerra siempre tendrá que terminar con las partes en cuestión sentadas alrededor de una mesa: ¿por qué, entonces, no sentarse inmediatamente a hablar, evitando innumerables sufrimientos y dolorosas destrucciones? Hemos tomado nota con satisfacción de la declaración en la que, hace unos meses, el Consejo Internacional de la Ciencia lamentaba el 16 de mayo de 2024 las dramáticas consecuencias de los numerosos conflictos en curso.

Construir juntos la paz significa hacer resonar todas estas voces en armonía y promover otras nuevas. Significa unir a todos aquellos que tienen fe en la racionalidad humana para que recuerden que ir a las armas creyendo que esa es la solución a los conflictos es, en cambio, siempre, una derrota. Cuando usamos la violencia de la guerra para hacer valer nuestros derechos, ya hemos perdido. Solo tendremos que contar los daños, tarde o temprano, y lo haremos todos, sin excepción.

Por último, volvamos a la pregunta que ha quedado abierta antes: ¿por qué el ser humano parece tan impotente para convivir en paz y fraternidad? ¿Qué lo hace incapaz de basar sus relaciones con sus semejantes en la racionalidad, el diálogo y la comprensión mutua? El nuevo año que comienza, 2025, ha sido declarado por la Iglesia Católica como el Año Jubilar. Un año de pedir perdón, a Dios y a los hermanos. En el corazón de la propuesta de la Iglesia Católica están el ejemplo y la enseñanza de Jesús de Nazaret, su condena de toda violencia hasta el punto de aceptar sobre sí mismo una muerte atroz e injusta; pero también su valiente doctrina, según la cual la paz y el amor sólo se construyen realizando la conversión del corazón. El corazón humano parece incapaz de construir la paz porque aún no ha sido capaz de convertirse: el corazón de cada uno de nosotros necesita conversión. Necesitamos «cambiar de opinión», como lo indica la palabra metanoia usada en el griego del Nuevo Testamento. Este es el deseo que me dirijo a mí mismo y a todos: que el Año Nuevo nos regale una conversión sincera, generando en nosotros relaciones guiadas por el perdón y la fraternidad.

(Giuseppe Tanzella-Nitti, Profesor de Teología Fundamental, Director del Centro DISF)