El silencio de Kita: Crónica de una persecución anunciada.

El santuario de Kita ha conocido el silencio antes. Lo conoció en 1888, cuando los misioneros plantaron la primera cruz en tierra maliense y la savana respondió con su quietud ancestral. Lo conoció en las madrugadas de peregrinación, cuando miles de fieles aún dormían antes del alba, guardando fuerzas para el camino. Pero nunca había conocido este silencio: el de las puertas cerradas en el año cincuenta y cuatro. El silencio no de la espera, sino del miedo.

Por primera vez desde su fundación, las familias cristianas no recorrieron en 2025 los caminos polvorientos hacia Kita. No por falta de fe —la fe permanece, tercamente, en el pecho de quienes rezan escondidos—, sino por falta de combustible. No por ausencia de devoción, sino por presencia de hombres armados en las carreteras que cobran impuestos por el privilegio de seguir respirando como cristiano. Cuarenta dólares por cada mayor de dieciocho años. Cuarenta dólares por no renunciar.

El santuario espera vacío mientras Malí se desangra en una crisis que ha dejado de hacer ruido en los titulares internacionales. Seis millones cuatrocientas mil personas —más de una cuarta parte del país— necesitan ayuda para sobrevivir este año. Entre ellas, una comunidad cristiana que ocupa el puesto quince en la lista mundial de persecución, con niveles clasificados como «extremos». Pero las listas no sangran. No huyen. No pagan impuestos por su cruz.

Las personas sí.

Para entender cómo Malí llegó hasta aquí —cómo un país donde cristianos y musulmanes compartían el té se convirtió en territorio de persecución extrema— hay que volver apenas trece años atrás. A 2012. Al año en que las armas hablaron más fuerte que la convivencia.

CUANDO EL DESIERTO SE ARMÓ

Hasta entonces, Malí era un modelo frágil pero real de tolerancia religiosa. Las iglesias convivían con las mezquitas. Los pastores cristianos caminaban por Tombuctú sin escoltas. Las familias celebraban juntas festividades que no compartían pero respetaban. No era un paraíso —la pobreza, la corrupción, las tensiones étnicas existían—, pero la fe de cada uno no era motivo de muerte.

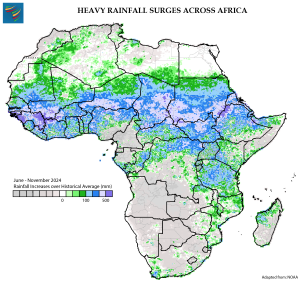

Ese equilibrio se rompió cuando cayó Muamar el Gadafi en Libia, en 2011. Su colapso no solo terminó con un dictador: desató un arsenal. Armas, miles de armas, se derramaron por el Sahel como un veneno lento. Llegaron antes que la ayuda humanitaria. Antes que los observadores internacionales. Antes que nadie pudiera detenerlas.

En 2012, grupos yihadistas vinculados a Al-Qaeda en el Magreb Islámico comenzaron a ocupar el norte de Malí. No llegaron con discursos: llegaron con Kaláshnikovs y una versión del islam que no admitía matices. Tombuctú, ciudad de manuscritos y sabiduría, cayó bajo control de hombres que quemaban bibliotecas. El norte se volvió territorio de la sharia estricta, de ejecuciones públicas, de iglesias convertidas en ruinas.

Los primeros objetivos fueron los extranjeros: cooperantes, médicos, maestros. Muchos de ellos cristianos dedicados a la salud y la educación en las zonas más olvidadas del país. Secuestros. Asesinatos. Advertencias. El mensaje era claro: aquí ya no hay espacio para ustedes.

Pero la violencia no se quedó en el norte. Avanzó hacia el centro. Luego hacia el sur. Y en 2025, trece años después del primer disparo, Bamako —la capital que parecía intocable— queda rodeada. No por un ejército que asalta, sino por un cerco que asfixia: bloqueos de combustible, control de carreteras, ataques esporádicos que recuerdan que la amenaza nunca duerme.

Lo que comenzó como un conflicto armado en el desierto se ha convertido en una estrategia de exterminio silencioso. Ya no se trata solo de tomar territorio. Se trata de hacer la vida imposible para quien no se someta. Y los cristianos —minoría visible, vulnerable, sin milicias propias que los defiendan— están entre los primeros en sentir el peso del cerco.

LOS NÚMEROS QUE NO APARECEN EN LOS TITULARES

Toda crisis humanitaria tiene su aritmética del horror. En Malí, las cifras se acumulan como capas geológicas de sufrimiento, cada una más profunda que la anterior.

Seis millones cuatrocientos mil malienses —el veintisiete por ciento de la población total— necesitaron asistencia humanitaria para sobrevivir en 2025. No para vivir bien. Para sobrevivir. La distinción es importante: estamos hablando de gente que sin ayuda externa simplemente muere.

Tres millones y medio enfrentan inseguridad alimentaria severa. Hambre real, no la metáfora de quien se salta una comida. Hambre que encoge los cuerpos de los niños, que convierte a madres jóvenes en ancianas prematuramente, que obliga a familias enteras a decidir quién come hoy y quién esperará hasta mañana.

Dos millones y medio están expuestos a riesgos de salud graves en un país donde los hospitales funcionan cuando hay combustible para los generadores, donde las ambulancias se han quedado inmóviles desde octubre de 2025, cuando la escasez nacional de combustible transformó una crisis en catástrofe.

Cuatrocientas mil personas han sido desplazadas internamente. Cuatrocientas mil historias de hogares abandonados, de fotografías que no se pudieron llevar, de tumbas de ancestros que ya nadie visitará. Se mueven hacia el sur buscando refugio, pero el sur ya no es refugio: es simplemente el lugar donde la violencia aún no ha llegado con toda su fuerza.

Y hay otra cifra, esta más devastadora por lo que representa: dos mil trescientas veinte escuelas cerradas. Seiscientos noventa y seis mil niños sin educación. Una generación entera creciendo en la oscuridad del analfabetismo, el terreno más fértil para que prospere el extremismo que destruyó a sus padres.

Pero detrás de cada número hay un nombre. Detrás de cada estadística, un rostro. Y muchos de esos rostros rezan en iglesias que saben que pueden ser las próximas en arder.

EL PRECIO DE LA CRUZ

Para los cristianos malienses, la persecución tiene nombre, apellido y cuenta bancaria.

En algunos pueblos bajo control yihadista, se ha establecido un sistema que combina la extorsión con el terror teológico: veinticinco mil francos CFA —aproximadamente cuarenta dólares— por cada cristiano mayor de dieciocho años. Un impuesto por el derecho a seguir siendo cristiano. Un precio por no apostatar.

Cuarenta dólares puede parecer poco en cualquier ciudad occidental. En Malí, donde el ingreso promedio es una fracción de eso, representa semanas de trabajo. Representa elegir entre pagar o huir. Entre renunciar a la fe o renunciar a la tierra. Y para muchos, representa algo peor: la certeza de que pagar una vez no garantiza nada, porque el próximo cobro vendrá, y el siguiente, hasta que no quede nada que dar excepto la sumisión total.

Pero el dinero es solo una de las armas. La verdadera estrategia es más cruel porque es más lenta.

Grandes extensiones del país están ahora bajo control de grupos terroristas que imponen la sharia de manera estricta. En esos territorios, los cristianos no solo pagan: desaparecen. Las iglesias son demolidas o convertidas en mezquitas. Los símbolos cristianos —cruces, biblias, imágenes— deben esconderse como contrabando. Las reuniones de oración se celebran en casas cerradas, con ventanas cubiertas, en horarios que cambian constantemente para evitar ser detectados.

A las familias cristianas se les niega sistemáticamente el acceso al agua y a la tierra cultivable. No mediante decretos oficiales, sino mediante presión social respaldada por la amenaza de violencia. Un pozo que antes era comunitario ahora está prohibido para quienes llevan nombres cristianos. Una parcela que la familia trabajó durante generaciones ahora pertenece a quien aceptó convertirse.

Es una estrategia de hambre deliberada. Empujar a las comunidades cristianas hacia la inanición hasta que elijan entre el éxodo o la apostasía. Y para muchos, no hay elección real: se van. Dejan atrás casas, campos, memorias. Dejan atrás las tumbas donde descansan sus abuelos. Se unen a los cuatrocientos dos mil desplazados internos que caminan hacia un sur cada vez más estrecho.

Los conversos del islam al cristianismo sufren la persecución más brutal. Para ellos no hay impuesto que pagar ni pueblo donde refugiarse. Son considerados apóstatas, traidores no solo a una fe sino a una identidad comunitaria. Sus propias familias pueden convertirse en sus perseguidores. El castigo tradicional para la apostasía en la interpretación yihadista de la sharia es la muerte. Algunos la reciben. Otros simplemente desaparecen, y sus familias aprenden a no hacer preguntas.

No hay cifras exactas de cuántos han sido ejecutados, cuántos secuestrados, cuántos obligados a renunciar públicamente a Cristo mientras en sus corazones susurran oraciones prohibidas. Los yihadistas no publican informes. Las víctimas no pueden testificar. Y el mundo no pregunta.

BAMAKO RODEADA: LA ESTRATEGIA DEL CERCO

Hay algo particularmente siniestro en la manera en que los grupos yihadistas están tomando Malí. No es la guerra relámpago de ejércitos modernos ni la batalla campal de conquistas históricas. Es algo más antiguo y más paciente: el cerco.

Durante años atacaron el norte. Después se expandieron al centro. Ahora, en 2025, han llegado al sur y están rodeando Bamako sin entrar en ella. La capital de Malí —donde viven cerca de dos millones y medio de personas— se ha convertido en una isla cada vez más pequeña en un territorio que ya no controla.

La estrategia no es tomar Bamako por asalto. Es hacer que caiga por agotamiento.

En octubre de 2025, la escasez nacional de combustible paralizó el país. Las ambulancias dejaron de moverse. Los camiones de alimentos quedaron varados. Los generadores de hospitales comenzaron a fallar. Y aunque la crisis tiene múltiples causas —bloqueos, corrupción, logística precaria—, los yihadistas la aprovecharon como un arma perfecta.

Ciudades clave como Kayes y Nioro du Sahel enfrentan bloqueos sistemáticos por parte de grupos armados. No se trata de ocupar las ciudades: se trata de controlar lo que entra y lo que sale. Comida, medicina, combustible. Todo pasa por manos que cobran, que deciden, que pueden cerrar la llave cuando les convenga.

Bamako no está sitiada en el sentido medieval de la palabra. Pero está aislada. Las carreteras que la conectan con el resto del país son territorios en disputa. Viajar significa arriesgarse a controles de grupos armados, a secuestros, a «impuestos» arbitrarios. Para los cristianos, significa arriesgarse a algo peor.

Y mientras la capital resiste, el resto del país se fragmenta en zonas de influencia donde el Estado maliense es apenas un recuerdo y la ley es la que imponen hombres con fusiles y versículos del Corán memorizados selectivamente.

La pregunta que nadie en Bamako se atreve a hacer en voz alta es: ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto puede resistir una ciudad rodeada, sin combustible, con la ayuda humanitaria bloqueada y el mundo mirando hacia otro lado?

Los cristianos de Bamako ya conocen la respuesta. Saben que cuando caiga el último refugio, no habrá más lugares donde huir.

EL ABANDONO TIENE PORCENTAJE

Hay una cifra que resume mejor que cualquier otra el lugar de Malí en las prioridades internacionales: dieciocho por ciento.

Ese es el porcentaje de financiación que ha recibido el plan de respuesta humanitaria para Malí en 2025. No el cincuenta por ciento. No el treinta. Dieciocho. Es el plan de respuesta humanitaria menos financiado de todo el continente africano, en un año en que África enfrenta múltiples crisis simultáneas.

Lo que significa es simple y brutal: de cada cien dólares necesarios para mantener vivas a las seis millones cuatrocientas mil personas que necesitan ayuda, solo han llegado dieciocho. Los otros ochenta y dos no existen. No vendrán. Y la gente que dependía de ellos tendrá que arreglárselas como pueda o simplemente morir en silencio.

¿Por qué Malí está tan olvidado? Tal vez porque no hay imágenes espectaculares de edificios bombardeados como en otras guerras. Tal vez porque el sufrimiento lento —el hambre, el desplazamiento, la persecución religiosa— no genera el mismo impacto mediático que una explosión. Tal vez porque Malí no tiene petróleo ni minerales estratégicos que justifiquen la atención de las grandes potencias. Tal vez simplemente porque el mundo tiene una capacidad limitada de compasión y Malí no logró entrar en la lista.

Mientras tanto, dos mil trescientas veinte escuelas permanecen cerradas. Seiscientos noventa y seis mil niños crecen sin educación, sin futuro, en territorios donde los únicos que ofrecen estructura, disciplina y un sentido de propósito son precisamente los grupos yihadistas que destruyeron a sus padres.

Es el círculo perfecto del horror: la violencia destruye las escuelas, la ausencia de educación crea una generación vulnerable, y esa generación es reclutada por quienes destruyeron las escuelas. Y el mundo, que podría romper ese círculo con financiación para maestros, libros, seguridad escolar, decide invertir su dinero en otras crisis que sí aparecen en las portadas.

Para los cristianos malienses, este abandono tiene consecuencias específicas. Las organizaciones cristianas internacionales que podrían ayudar —con alimentos, refugio, apoyo legal— están limitadas por la falta de fondos y por la inseguridad que hace imposible operar en vastas zonas del país. Las iglesias locales hacen lo que pueden con recursos que no tienen. Esconden familias. Comparten lo poco que poseen. Oran por milagros que no llegan.

Y mientras tanto, los templos vacíos se multiplican. No porque la fe haya muerto, sino porque los fieles han tenido que elegir entre la fe y la vida, y han elegido vivir. Vivir en el exilio, en la clandestinidad, en el silencio. Vivir esperando que algún día puedan regresar a esos templos.

Pero Kita sigue esperando. Y nadie sabe si volverá a llenarse.

LO QUE NO SE DICE

Hay silencios más ruidosos que los gritos. El silencio de los medios internacionales que dedican más tiempo a analizar el peinado de un político occidental que a contar las ejecuciones de cristianos en el Sahel. El silencio de las organizaciones de derechos humanos que denuncian cada discriminación en Europa pero que apenas mencionan a los conversos malienses que son asesinados por su fe. El silencio de las iglesias mundiales que celebran conferencias sobre «solidaridad global» mientras sus hermanos en Malí pagan impuestos por rezar.

No es que no sepan. Es que no les importa lo suficiente.

La persecución de cristianos en Malí no encaja bien en ninguna narrativa política conveniente. No se puede culpar fácilmente a Occidente, así que no interesa a la izquierda. No involucra a Israel ni a petróleo, así que no moviliza a ciertos sectores de la derecha. Es simplemente musulmanes matando cristianos en un país africano pobre del que nadie puede ubicar la capital en un mapa.

Y en esa irrelevancia mediática, en ese vacío de atención, prosperan los verdugos.

Porque lo que los yihadistas han entendido mejor que nadie es que pueden hacer casi cualquier cosa en Malí y el mundo seguirá mirando hacia otro lado. Pueden quemar iglesias. Pueden cobrar impuestos por la cruz. Pueden negar agua a familias cristianas hasta que mueran de sed o se conviertan. Pueden rodear Bamako como quien rodea una presa herida esperando el momento final.

Y nadie vendrá.

No vendrán los cascos azules con un mandato claro. No vendrán los medios con sus cámaras. No vendrán las ONGs con sus fondos ilimitados. No vendrá la presión diplomática internacional que podría hacer la diferencia. Vendrá, quizás, algún informe de alguna organización que documentará meticulosamente los abusos, y ese informe se archivará junto con los cientos de informes anteriores que nadie leyó y que no cambiaron nada.

Los cristianos malienses lo saben. Por eso rezan en voz baja. Por eso esconden sus biblias. Por eso cuando llega el recaudador yihadista con su lista de nombres y su demanda de cuarenta dólares, pagan en silencio, porque gritar no serviría de nada. Nadie los escucharía.

RESISTIR ES UN VERBO QUE SE CONJUGA EN PRESENTE

Pero entre tanto silencio, hay quien sigue hablando. Entre tanto abandono, hay quien sigue plantado.

En algún lugar de Malí, esta mañana, una familia cristiana se levantó antes del alba. No para ir a Kita —ese camino está cerrado—, sino para orar en su casa con las ventanas cerradas y la voz apenas por encima del susurro. Oraron por los que ya no están. Oraron por los que huyeron. Oraron por la fuerza para quedarse un día más.

En algún pueblo cuyo nombre no aparecerá en ningún titular, un pastor decidió no apostatar. Pagará el impuesto si tiene que pagarlo. Esconderá la cruz si tiene que esconderla. Pero no renunciará. Porque para él, como para miles de cristianos malienses, la fe no es una opinión que se puede cambiar según sople el viento. Es la médula de quién es. Y arrancarle la fe sería arrancarse a sí mismo.

En Bamako, rodeada pero no rendida, hay comunidades cristianas que comparten lo poco que tienen con los recién llegados, los desplazados que llegan con las manos vacías y los ojos llenos de terror. No tienen fondos internacionales. No tienen programas de integración. Tienen lo que siempre han tenido: la convicción de que el sufrimiento compartido pesa menos.

Resistir no es épico. No es levantar barricadas ni entonar himnos desafiantes en las plazas públicas. Resistir es levantarse cada mañana sabiendo que ese día puede ser el último. Es enviar a los hijos a dormir con el estómago medio vacío pero con una oración en los labios. Es seguir siendo cristiano cuando todo el sistema está diseñado para que dejes de serlo.

Y esa resistencia cotidiana, invisible, silenciosa, es más poderosa que cualquier arma. Porque los yihadistas pueden quemar iglesias, pero no pueden quemar la fe que arde en el pecho de quien decidió no apagarse. Pueden destruir edificios, pero no pueden destruir la comunidad que se reúne en sótanos. Pueden matar cuerpos, pero hay algo en el espíritu humano que se niega a morir incluso cuando sería más fácil rendirse.

Kita espera vacía este año. Pero no espera muerta. Espera como esperan las semillas bajo la tierra árida: con la paciencia de quien sabe que las estaciones cambian, que las sequías terminan, que lo que parece muerto a veces solo está dormido.

LOS QUE CRUZARON LA FRONTERA: MBERA Y EL EXILIO SIN RETORNO

Más de ciento sesenta mil refugiados malienses viven actualmente en el campamento de Mbera y sus alrededores, en el sureste de Mauritania Iom. Solo desde el 24 de octubre de 2025, más de siete mil nuevos refugiados han llegado, el sesenta y ocho por ciento de ellos niños UNFPA.

No son cifras. Son nombres que ya no se pronuncian en los pueblos que dejaron atrás. Son familias que empacaron lo poco que podían cargar y caminaron hacia una frontera que prometía únicamente una cosa: seguir vivos.

Las ancianas de las comunidades dicen que muchas mujeres llegan solas con sus hijos, expulsadas no por la inseguridad física sino por la inseguridad económica. Una mujer llamada Hawa cuenta su historia con la voz de quien ha visto demasiado: «Mataron a más de diez personas que conocía. Me fui al día siguiente». Viajó desde la frontera hasta el campamento de Mbera sin conocer a nadie, guiada por extraños que le mostraron el camino. No tiene forma de contactar a su esposo. No sabe dónde está.

En el pueblo de Douenkara, en la frontera entre Malí y Mauritania, que es el punto de entrada para muchos refugiados, un hombre llamado Abdourahman describe la violencia con una claridad devastadora: «Están matando a la gente equivocada, no hay criterio, solo a cualquiera que se cruce en su camino. Van de pueblo en pueblo saqueando y matando».

La mayoría de los refugiados provienen del norte de Malí: las regiones de Tombuctú, Gao, Kidal. Precisamente las zonas donde la presencia cristiana siempre fue minoritaria pero donde la convivencia religiosa era posible. Ahora ya no lo es. Y aunque no existen datos desglosados sobre cuántos cristianos han llegado a Mbera —en un campamento donde la inmensa mayoría son musulmanes tuareg y árabes—, la realidad es que cualquier maliense que huye de los yihadistas comparte el mismo terror, independientemente de su fe.

Porque el yihadismo no solo persigue cristianos. Persigue a todo aquel que no se someta a su interpretación del islam. Y en ese sentido, los refugiados musulmanes moderados de Mbera tienen más en común con los cristianos perseguidos que con los hombres armados que los expulsaron.

Un campamento más allá de su límite

Mbera alberga actualmente más de ciento dieciocho mil refugiados registrados, con otros ciento cincuenta y cuatro mil viviendo en la zona circundante. Más de la mitad de los refugiados son menores de dieciocho años.

El campamento, establecido en 2012, se ha convertido en el tercer asentamiento más grande de Mauritania. Tiene más de quinientas tiendas administradas por los propios refugiados, un banco mauritano, múltiples escuelas, actividades deportivas. Muchos refugiados se ofrecen como voluntarios para apagar incendios forestales en la región y contribuyen a la Gran Muralla Verde plantando árboles para reemplazar los que se usan para construcción y cocina.

Es, en otras palabras, una ciudad. Una ciudad de exiliados que no saben cuándo podrán volver.

Pero la presión demográfica está rompiendo la capacidad del campamento y de la región anfitriona. Mauritania, un país donde solo el medio por ciento de la tierra es cultivable y donde el noventa por ciento del territorio está cubierto por el desierto del Sahara, enfrenta sequías recurrentes y inseguridad alimentaria crónica. Se proyecta que casi trescientas setenta y cinco mil personas en todo el país enfrentarán inseguridad alimentaria aguda durante la temporada de escasez de junio a agosto.

Y ahora tiene que alimentar, además, a más de trescientas mil refugiados.

Los refugiados reciben actualmente solo doce dólares al mes para las personas más vulnerables, y el mercado del campamento opera principalmente a crédito debido a la falta de fondos humanitarios. Los estudiantes del campamento reciben una comida al día: arroz y, a veces, legumbres.

El campamento enfrenta además un brote concurrente de difteria y fiebre del Valle del Rift, con una infraestructura de salud débil que está al límite de su capacidad.

La tensión con las comunidades anfitrionas

Los refugiados de Mbera son en su mayoría pastores que trajeron su ganado consigo. Pero en la región desértica de Mbera, especialmente inadecuada para la agricultura, no pueden encontrar pastos durante la estación seca, lo que los obliga a buscar más allá del área del campamento, en pastos utilizados por pastores mauritanos, creando fricción entre refugiados y civiles mauritanos.

Normalmente, tanto los pastores malienses como los mauritanos cruzan a Malí durante los meses de invierno como parte del movimiento de trashumancia en busca de alimentos y agua. Sin embargo, el pasado invierno, debido a los combates en Malí y la inseguridad asociada, muchos pastores no realizaron el movimiento regular hacia Malí, lo que aumentó la presión sobre los recursos pastorales en Mauritania.

Es el círculo perfecto de la escasez: la violencia impide el movimiento tradicional de ganado, lo que aumenta la presión sobre recursos ya limitados, lo que genera tensión entre refugiados y anfitriones, lo que amenaza la frágil paz en una región que no puede permitirse más conflictos.

Y, sin embargo, los refugiados están agradecidos con los mauritanos por darles la bienvenida y por encontrar seguridad frente a los ataques. Mauritania, a pesar de su pobreza, ha mantenido una política de puertas abiertas. Ha integrado a los refugiados en servicios nacionales como salud, educación y protección social. Ha permitido que Mbera se convierta en algo más que un campamento: una comunidad.

Pero esa generosidad tiene límites cuando los recursos se agotan.

El exilio sin horizonte de retorno

Los retornos a Malí siguen siendo improbables debido a la inseguridad continua. Una porción significativa de la población de refugiados malienses —aproximadamente doscientas cuarenta y dos mil personas— ha vivido en Mauritania durante más de una década.

Trece años. Toda una generación que ha crecido en Mbera. Niños que no recuerdan Malí, que hablan el dialecto mauritano, que juegan en las dunas del Sahara mauritano y no en las orillas del Níger. Niños que son malienses de pasaporte pero mauritanos de memoria.

¿Qué significa eso para una identidad nacional? ¿Qué significa para una fe mantenida en el exilio?

Para los cristianos malienses que huyeron —y aunque su número exacto en Mbera no está documentado, sabemos que existen, porque la violencia no distingue denominaciones cuando arrasa pueblos—, el exilio plantea preguntas teológicas además de prácticas. ¿Cómo mantener una fe que se expresaba en peregrinaciones anuales a Kita cuando Kita está a cientos de kilómetros, al otro lado de una frontera que ya no se puede cruzar? ¿Cómo transmitir tradiciones litúrgicas a hijos que nunca han visto una iglesia maliense?

No hay respuestas fáciles. Solo la terquedad diaria de seguir creyendo cuando todo lo demás se ha perdido.

El abandono también tiene frontera

La Unión Europea proporcionó siete millones doscientos mil euros en 2024 para apoyar a refugiados malienses vulnerables y comunidades anfitrionas mauritanas. España contribuyó ha contribuido con dos millones de euros adicionales para mejorar las condiciones de vida en la región de Hodh el Chargui. El Banco Africano de Desarrollo aprobó quinientos mil dólares en ayuda de emergencia para necesidades urgentes de agua, saneamiento e higiene.

Son cantidades que suenan impresionantes hasta que se dividen entre más de trescientos mil refugiados en condiciones extremas. Hasta que se comparan con el costo de un solo avión de combate o el presupuesto publicitario de cualquier marca global.

A medida que el norte de Malí se vuelve más peligroso y menos accesible, sus habitantes enfrentan tiempos inciertos; tal vez incluso un exilio de por vida en el extranjero.

Y mientras tanto, en Mbera, las familias aprenden a vivir con esa incertidumbre. Plantan árboles para la Gran Muralla Verde sabiendo que quizás nunca vean crecer esos bosques. Envían a sus hijos a escuelas improvisadas sabiendo que su educación será fragmentaria. Oran —musulmanes y cristianos por igual— pidiendo un regreso que cada día parece más lejano.

El campamento de Mbera no es solo un lugar de refugio. Es un monumento involuntario a todo lo que Malí ha perdido. A la convivencia que se rompió. Al futuro que se exilió. A las vidas que podrían haber florecido en su tierra natal pero que ahora deben contentarse con sobrevivir en el desierto mauritano.

Y la pregunta que nadie en Mbera se atreve a hacer en voz alta es la misma que se hacen los cristianos que permanecen en Malí: ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto puede durar un exilio antes de dejar de ser temporal y convertirse en permanente? ¿Cuándo deja uno de ser refugiado y se convierte simplemente en alguien que vive donde no nació?

No hay respuestas. Solo el viento del Sahara que barre las tiendas de campaña cada noche, llevándose el polvo del día y trayendo el frío de la madrugada. Y en alguna de esas tiendas, una familia cristiana se reúne a orar en voz baja, como hacían en Malí, como harán mañana y pasado mañana, hasta que Dios o la historia decidan que es seguro volver a casa.

Si es que todavía existe una casa a la que volver.

LA PREGUNTA QUE QUEDA

No hay final feliz para este artículo porque no hay final para esta historia. Malí sigue sangrando mientras lees estas líneas. Los cristianos malienses siguen pagando impuestos por su cruz o huyendo hacia fronteras que también se cierran. Bamako sigue rodeada. El santuario de Kita sigue vacío.

Y el mundo sigue mirando hacia otro lado.

La pregunta no es si esto es injusto. Es obvio que lo es. La pregunta es qué haremos con esa injusticia. Si añadiremos Malí a la larga lista de tragedias que conocemos y que no nos mueven a nada, o si su sufrimiento nos interpelará de alguna manera.

Porque en el fondo, el silencio de Kita nos pregunta algo incómodo: ¿cuánta persecución puede ocurrir antes de que nos importe? ¿Cuántas iglesias tienen que arder? ¿Cuántos cristianos tienen que pagar por su fe antes de que decidamos que esto también es asunto nuestro?

El santuario espera. No sabemos si volverá a llenarse. No sabemos si las familias que no pudieron peregrinar este año podrán hacerlo el próximo. No sabemos si Malí encontrará la paz o si seguirá hundiéndose en una espiral de violencia que acabará tragándose también a Bamako.

Pero sabemos esto: mientras haya un cristiano maliense que ore en voz baja, que esconda su biblia, que pague su impuesto y siga de pie, la historia no habrá terminado. Porque la fe, cuando es real, no necesita santuarios vacíos ni peregrinaciones multitudinarias. Necesita solo un corazón que se niegue a rendirse.

Y en Malí, contra todo pronóstico, contra toda lógica, esos corazones siguen latiendo.